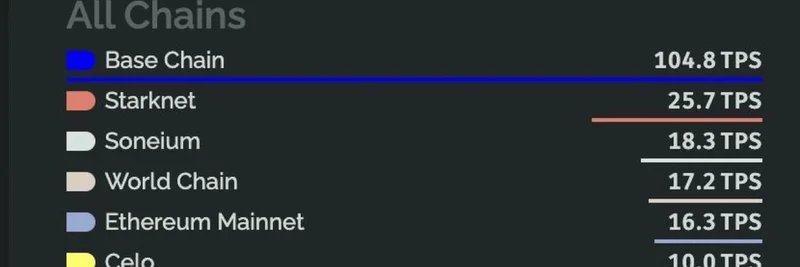

Logan Jastremskiは暗号業界で存在感のある人物で、FrictionlessVCの共同創業者でもあります。彼が投じた一つの示唆に富んだツイートがEthereumコミュニティの話題を呼んでいます。シンプルながら核心を突いた問いとして彼はこう尋ねました:「Genuine question why are zero L2s doing more TPS than high-throughput chains?(純粋な疑問ですが、なぜゼロのL2も高スループットチェーンより多くのTPSを出していないのか?)」 これに添えられていたのは、Ethereumエコシステム全体の取引処理能力(TPS)の現状を可視化した印象的なチャートでした。

専門用語に不慣れな方へ:TPSはブロックチェーンが1秒間に処理できるトランザクション数を示します。実世界の活動、例えば盛り上がったタイミングでのミームトークンの取引をさばくためのエンジンの馬力と考えてください。TPSが高ければ、より滑らかで高速な体験が可能になり、次のバイラルコインを一瞬で拾いに行くような場面では極めて重要です。

チャートは明快な状況を示しています:Ethereumエコシステム全体は過去最高で2,771 TPSを記録し、直近24時間のピークは1,218 TPSでした。しかし個別チェーンに注目すると、Baseが104.8 TPSでトップに立ち、続いてStarknetが25.7 TPS、World Chainが17.2 TPSです。Ethereum Mainnet自体は16.3 TPSを記録し、人気のあるL2であるOptimism Mainnet(9.6 TPS)、Arbitrum One(9.3 TPS)、Unichain(8.3 TPS)も数値としては堅実ですが、群を抜いているわけではありません。

ここで興味深いのは—and Loganが指摘している点は—これらのLayer 2ソリューション(L2)は、メインチェーンの外でトランザクションを束ねてEthereumをスケールさせるために設計されているにもかかわらず、SolanaやSuiのような専用の高スループットチェーンのTPSを上回れていないということです。後者は数千TPSを瞬間的に叩き出すことがあり、ミームコインの大量ローンチではミリ秒単位の差が勝敗を分けるため、よく選ばれます。

では、なぜ遅れが出るのか?リプライや幅広い議論で浮かんでいるいくつかの仮説を紹介します:

需要のダイナミクス:あるリプライが皮肉めいて言ったように、「需要がないのでは?」という点はもっともです。EthereumのL2はDeFiの流動性やNFTドロップで活況を呈しますが、ミームトークンの狂乱はより安価で高速なチェーンに流れがちです。バイラルな牽引力がなければ、L2は限界まで負荷テストされません。

ハードウェアの壁:Loganは反論する形で「ハードウェアを回して10–100k以上のTPSを出すのはもっと簡単なはずだ」と示唆しました。的を射ています—ArbitrumやOptimismのようなL2は、より強力なシーケンサーやノード構成で理論上はスケールできますが、実際の導入実績がそれを強制していないのです。

エコシステムのロックイン:Ethereumの強みは生の速度ではなく、セキュリティと開発者ツールにあります。ミームトレーダーは慣れ親しんだ環境を好みますが、ガス代が高騰したり混雑が起こると、Solanaのミームメタへと流出します。これは鶏と卵の問題を生みます:ユーザーがいない段階で速度だけを作るのか、ユーザーの要求を待ってから速度を増すのか。

Meme Insiderとしては、この問題は身近な話題です。ミームトークンはトランザクション速度で盛衰が分かれます—EthereumでのPEPEのローンチ時の混乱を覚えていますか?混雑が利益を苛立ちに変えました。Coinbaseの子であるBaseが100 TPS超えを目指して境界を押し広げるにつれて、ミームのアクションがより多く移行しているのが見えます。BrettやDegenといったプロジェクトは、ETHのセキュリティモデルを捨てずにEthereum周辺での速度が次の大きなポンプを生むことを実証しています。

将来を見据えると、Dencun(すでに導入済み)や将来のPrague/Electraハードフォークのようなアップグレードがこれらの数値を押し上げる可能性があります。それでもLoganの投げかけた疑問は消えません:L2は本当にハイ・スループット競争を周回遅れで追い抜くことができるのか、それともミーム戦争では追走役のままで満足するのか?

あなたはどう思いますか——Ethereumはエンジンを吹かせる時が来たと思いますか、それともマルチチェーン時代が定着しているのでしょうか?コメントで意見を聞かせてください。最新のトークントレンドや技術解説はmeme-insider.comをチェックしてください。