こんにちは、暗号通貨ファンの皆さん!ブロックチェーンとミームトークンのワイルドな世界が好きなら、ユーティリティとコミュニティ感を融合しようとするプロジェクトに出くわしたことがあるはずです。最近、BSC NewsがInterlinkのトークノミクスを噛み砕いて紹介するツイートを出していて、なかなか興味深い内容でした。こちらがオリジナルのツイートです。スペースに不慣れでもわかりやすく、このデュアルトークン構成を分解していきます。

Interlinkが際立つポイントは?

Interlinkはブロックチェーン上で「human-centric」なネットワークを構築しています。要するに、ボットではなく実在の人間が中心にいるプラットフォームということです。これは、コミュニティが盛り上がりを牽引するミームトークンの世界では非常に重要です。なぜなら、sybil attacks(偽アカウントによる不正)がそれを台無しにする可能性があるからです。Interlinkは参加者が本物の人間であることを検証することで、フェアなローンチやエアドロップにおけるゲームチェンジャーになり得ます。

その中心にあるのがデュアルトークンモデル:$ITLと$ITLGです。安定性や大口向けの側面と、日常的なユーザーやガバナンス向けの側面という、コインの両面を持っているイメージです。この構成は長期的な成長とアクティブなコミュニティ参加のバランスを目指しています。

$ITLを分解すると:戦略的リザーブ

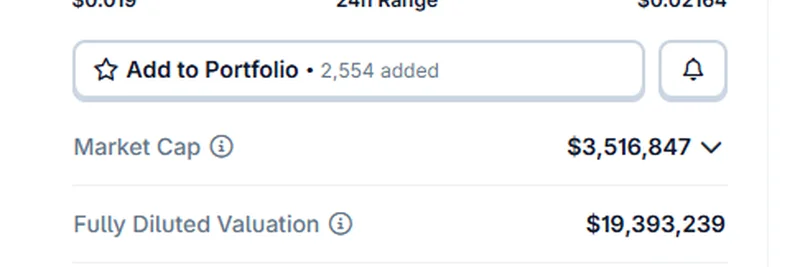

$ITLはこの二つの中で重厚な側です。総供給は100億トークンに上限が設定され、Interlink Foundationによって管理されるリザーブ資産として設計されています。ポイントは次の通り:

Purpose and Utility(目的とユーティリティ): このトークンはstakingして「Human Layer」へアクセスするためのものです。VCや機関のような大口ステークホルダーは、信頼性を構築しエコシステムを安定させるためにこれを使います。プロトコルやプラットフォームであれば、$ITLをステーキングすることで、ターゲティングされたマーケティングやデータ利用のために実在ユーザーのプールにアクセスできます。

Allocation(配分): 半分(50%)は$ITLG保有者に配られ、コミュニティへの報酬となります。残りの50%は機関向けの成長と全体の安定に充てられます。

Vesting and Locking(ベスティングとロック): ダンプを防ぎバランスを保つため、mined tokensにはロッキング機構があります。これにより市場への過剰流入を抑制します。

ミームトークンで言えば、$ITLは「ブルーチップ」の側面に近く、変動が小さく長期的価値に重きを置くトークンです。

$ITLG:人々のためのトークン

一方で$ITLGは一般ユーザー向けにアクションが集中するトークンです。供給は1000億トークンとかなり大きく、希少性より参加を重視しています。

Purpose and Utility(目的とユーティリティ): これはガバナンスの中核です。$ITLGを保有すればDAOで投票でき、ローンチパッドへの早期アクセスを得られ、ミニアプリ内での支払いにも使えます。さらに、保有や参加を通じて$ITLGと$ITLの両方を獲得することが可能です。ミームコミュニティが単なる盛り上がり以上の実用性を求めるなら、最適な設計です。

Allocation(配分): 圧倒的な80%が「Human Node」miners、つまり紹介や検証を通じて貢献する検証済みユーザーに割り当てられます。残りの20%は活動を活性化するインセンティブに使われます。

Mining and Vesting(マイニングとベスティング): マイニングはInterlink IDによる検証など、簡単な活動を通じて行われます。報酬は早期参加者を優遇しつつ新規参加者も受け入れる動的な仕組みです。供給とインフレを管理するため、一部のmined tokensは時間をかけてベストされます。

ミームを「掘る(mining)」ことが実世界に影響を与える、と想像してみてください。$ITLGはピアツーピア支払い、支援金の配布、あるいは地域での倫理的なデータ報酬などを支える可能性があります。

エコシステムを駆動する主要メカニズム

Interlinkは単なるトークンではなく、それらを結び付けるメカニクスが重要です:

Staking and Interaction(ステーキングと相互作用): $ITLをステークすることでHuman Layerとつながり、パートナーシップやユーザーエンゲージメントの扉が開きます。

Governance Power(ガバナンス権): $ITLG保有者が主要な意思決定を行います。例えば、上限に達した後の供給拡張の可否などです。

Real-World Use Cases(現実世界でのユースケース): 国境を越えたヘルスイニシアチブから銀行口座を持たない人々への支援まで、この設計は典型的なミーム系とは異なる広がりを持ちます。グローバルなユーザーをターゲットにし、包括的かつスケーラブルに設計されています。

動的な報酬モデルとインフレ制御により、ミームトークンでよくある経済の暴走を防ぐ工夫が施されています。

ミームトークンファンにとっての意義

無数のポンプ&ダンプが渦巻く中で、Interlinkのアプローチは人間の検証という信頼性の層を加えます。BNBなどのチェーン上でミームプロジェクトを構築したり投資したりするなら、このようなトークノミクスを理解することは、本当に残る可能性のあるプロジェクトを見極めるのに役立ちます。典型的な犬や猫のミームとは一線を画し、コミュニティ主導のマイニングとガバナンスは次の波のバイラルトークンにインスピレーションを与えるかもしれません。

もっと深掘りしたい方は、BSC Newsの完全記事をチェックするか、InterlinkのXアカウントをフォローしてみてください。デュアルトークンモデルについては、ゲームチェンジャーだと思いますか、それとも複雑すぎますか?コメントであなたの意見を聞かせてください!