ユーモアとハイプが交差し、時に現実世界への影響も伴うミームトークンのワイルドな世界で、Clippyに関して興味深い動きが起きている。Clippyを覚えているだろうか?あの昔のMicrosoft Officeで「助けますよ」とやたら登場した変わった紙クリップのアシスタントだ。暗に不評だったあの存在が、暗号空間ではSolanaベースのミームトークンとして生まれ変わり、懐かしさと皮肉を交えた反AIのムードをまとっている。

最近、暗号観察者の@himgajriaによるツイートが、Clippy開発チームの巧妙な戦略を浮き彫りにした。彼らはクリエイターフィー―Pump.fun のようなプラットフォームでトークン取引から差し引かれる小さな割合―を、AIの越権やデータプライバシーの脅威と戦う団体への寄付に回している。これは単なる慈善活動ではなく、自分たちのムーブメント内でトークンの正当性を高める見事な一手だ。

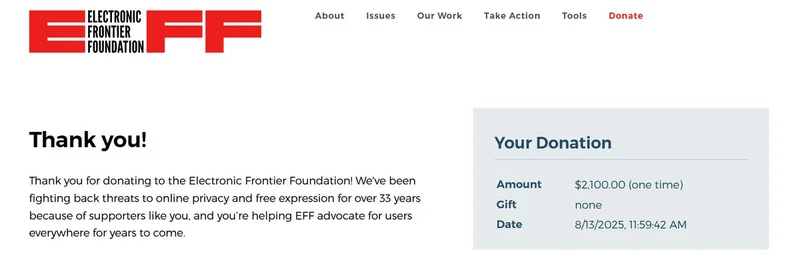

分解してみよう。Clippyのようなミームトークンは、コミュニティとストーリー性で成り立っている。Clippyは自身を「究極の反AI」アイコンとして位置づけ、現代のAIを揶揄しつつ、自分自身の迷惑なルーツにもウィンクしている。クリエイター報酬の50%をデジタル権利や過度なAI干渉と戦う団体、たとえばElectronic Frontier Foundation (EFF) のような組織に寄付することで、チームはトークンの行動をその理念と一致させている。「ただのジョークじゃない、ちゃんと良いことをしている」と言っているようなものだ。

ツイートはこれを「4Dチェス」と呼んでいるが、的確な表現だ。しばしばハイプばかりで中身がないと批判される分野で、こうした寄付は信頼性の層を加える。ある返信が指摘したように「devは実際に長期的な可能性を見ている。すごい」といった評価も出ている。さらに、$TMTRDが犬の救助に資金を集めたり、他のプロジェクトが教育や健康支援を行ったりと、ミームコインが社会還元を行うという広がりとも合致している。

ミームに手を出すブロックチェーン実務者にとって、これはコミュニティ構築の教訓だ。しばしば開発者の利益とみなされるクリエイターフィーが善行の道具となり、インパクトを重視するホルダーを引き寄せる可能性がある。Clippyの時価総額は波を打ちつつも上昇を見せており、GMGN dataによれば最近1時間で34%超跳ね上がったこともある。こうした注目が一因だ。

Solanaのミームに注目しているなら、ClippyをDexScreener や CoinGecko でチェックしてみてほしい。ミームトークンの狂騒の中でも、戦略的な一手が単なるPFPカルトをより意味のあるものへと変えうることを思い出させてくれる。

そしてPFPといえば、コミュニティはすっかり乗り気で—ツイートへの返信にはClippyにインスパイアされたカスタムプロフィール画像が多数シェアされ、反ファンダメンタルズ、反AIの精神が強調されている。

ベテラントレーダーであろうとシーンに不慣れな新参者であろうと、Clippyのようなプロジェクトの進化を追うことは、ミーム、テック批評、暗号における慈善活動の交差点について貴重な洞察を与えてくれる。あなたはこれをどう見るか——天才的な一手か、それとも良いPRにすぎないか?Xで議論に飛び込んで、この4Dチェスが次にどこへ進むか見届けよう。