ミームトークンやブロックチェーンのスピード感ある世界では、国境を越えた取引が秒単位で成立することもあり、文化的なニュアンスを理解することが成功の鍵になります。最近、@MarmotRespecter によるX(旧Twitter)のバイラルスレッドが、特にインドや中国の一部文化と交渉する際に西洋人が直面する課題を示しています。スレッドは中古車販売店の例を使っていますが、グローバルな投資家やパートナーとやり取りしたことがあるクリプト関係者には非常に示唆的です。

スレッドは @racistnature の投稿を引用する形で始まります。メルセデスの販売店での苛立たしい経験を描いた動画が添付されており、インド人の買い手が広告価格より遥かに低い現金一括での値切りを強硬に要求し、税金や手数料を「詐欺」と一蹴します。売り手は何度も「そんな風にはいかない」と説明しますが、買い手は「you can do」と押し返す。期待の衝突が典型的に表れた場面です。

交渉を生業にしている @MarmotRespecter はこう指摘します。「西洋人が交渉する際に、誰もが詐欺的・低信頼だという文化(インド)や、相手を“打ち負かさない”ことがプライドの喪失や低知性の印とされる文化(中国)と向き合う場合、ほぼ乗り越えられない障壁がある」。彼は、大きな買い物の場面――ここをミームトークンへの投資やパートナーシップに拡張して考えると――生涯にわたる思考様式を変えるのは難しいと説明します。

この指摘はミームトークンコミュニティに強く響きます。Dogecoin や marmots にちなんだ新しいトークンなど、動物をモチーフにしたミームトークンは国際色豊かな支持層を引きつけます。インドや中国の投資家はクリプト市場で大きな存在感を持ち、莫大な流動性をもたらす一方で、取引アプローチが異なることもしばしばです。トークンをローンチしたりVCと交渉したりするブロックチェーン関係者にとって、こうした文化的洞察はトラブル回避に役立ちます。

@DissidentSoaps の返信は低信頼のマインドセットを的確に捉えています。「北西ヨーロッパの交渉観は、双方がある程度満足/不満足で終わり、将来の商取引の余地を残すものだ」と。対照的に、一方的な勝利を目指す文化もあり、それは長期的な関係を台無しにする可能性があります。ミームトークン市場ではコミュニティの信頼が価値を左右するため、これは致命的になり得ます。

別のユーザー @disinfospreader はこう共有します。「平均的なアメリカ人は、職場で我々が受けるインド人疲れのレベルを全く知らない」。インド人のグループに車を売るときに徹底的に値切られるような話は、CryptoのDiscordやTelegramグループで交渉がマラソン化する経験と響き合います。

中国側については @WeaponOutfitter が補足します。「本土の人たちは交渉で『面子(face)』を重視する。彼らが『勝った』と感じられる形にしないといけない」。@MarmotRespecter は応じてこう述べます:「インド人は物質的利益を得たいから騙そうとし、中国人は賢く見えたいから騙そうとする」。厳しい表現かもしれませんが、アジアの取引所やホエール投資家と接する多くのブロックチェーン関係者の実体験に基づいています。

皮肉なことに、@willoughby_li が指摘するように、このような値切りは逆効果になることがあります。「その結果、彼らは余計に『課税』される(サービスプロバイダーが余分にマージンを載せる)ことが多く、他の人種よりコストが高くつく」。ミームトークンの文脈では、追加の手間を見越して手数料が高くなったり、有利でない条件が提示されたりすることを意味します。

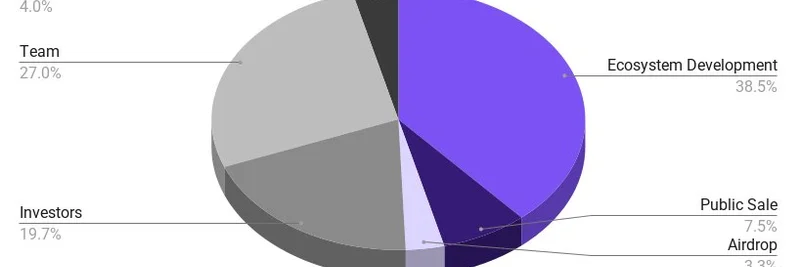

ブロックチェーンのプロにとっての結論は明快です:スタイルを適応させること。早い段階で信頼を築き、tokenomics や airdrops のようなプロセスを透明に説明し、時には相手が譲歩を「勝ち取った」と感じられる余地を残す。スマートコントラクトのようなツールはルールを自動で強制することで、詐欺やプライドによる不正リスクを減らす助けになります。

このスレッドは60万回以上の閲覧を集め、ただのミームネタ以上の意味を持ちます。グローバルなミームトークンの舞台では、文化的な機転は技術的知見と同じくらい重要だというリマインダーです。国際取引に踏み込むなら、このスレッドをチェックして交渉力を高めましょう。