ミームトークンと分散型金融(DeFi)の速いペースの世界では、主要インフルエンサーの意見が激しい議論を呼ぶことがよくあります。最近Xで@RasmrClipsが共有したクリップは、DeFi Monk(@defi_monk)がトークンの買い戻し(buybacks)の有効性について自身の見解を語る様子を捉えています。暗号に詳しければ、買い戻しという手法は聞いたことがあるはずです。買い戻しとは、プロジェクトが収益を用いて市場から自社トークンを購入し、供給を減らして価格を押し上げることを目指す行為です。しかし、DeFi Monkによれば、こうした動きは盛り上がりほど劇的な効果をもたらさないことがあると言います。

そのクリップはPump.fun上のライブ番組「RASMR Report」からのもので、DeFi Monkがホストとトークン価格の仕組みについて語っています。彼はこう指摘します。「日々の取引量があまりに大きいので、買い戻しはそれほど影響しないことが多い」。この一言は雑音を切り裂き、人気のあるミームトークンやDeFi資産のように取引量が非常に大きいマーケットでは、かなりの規模の買い戻しであっても日々の取引活動に比べれば影響が小さいことを思い起こさせます。

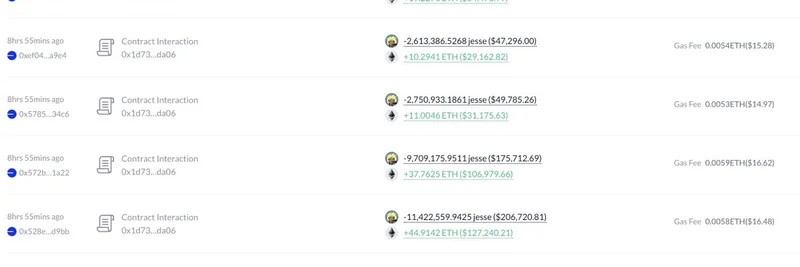

背景として、Hyperliquidはperpetual futures取引に特化した主要な分散型取引所(DEX)です。同社のネイティブトークンであるHYPEは、大規模な買い戻しプログラムの中心にあります。最近の報告によれば、Hyperliquidは2025年だけで13億ドル超の買い戻しを実行し、数百万のHYPEトークンをバーンまたは流通から除去しました。この戦略は、Appleのような企業による株式買い戻しといった伝統的な金融の手法に触発されたもので、トークンの希少性を高めて価格の安定を図ることを目的としています。しかし、DeFi Monkは、日々の取引高が数十億ドルに上る状況では、これらの買い戻しは海の一滴に過ぎないと主張します — 長期的な価値を提供する可能性はあるものの、短期的な価格変動を劇的に変えるものではない、というわけです。

この視点はミームトークンの愛好家にとって特に重要です。ミームコインはしばしばバイラルや投機で活況を呈し、ソーシャルメディアの盛り上がりやホエールの動きで一夜にして大幅な価格上昇が起きることがあります。Pump.funのようなプラットフォームがこれらのトークンのローンチや取引を容易にするにつれ、価格の真の原動力を理解することがますます重要になっています。買い戻しはプロジェクトがコミュニティに対してコミットメントを示すシグナルにはなり得ますが、取引量がその努力をかき消してしまう場合、短期的な利益を期待して頼りにするのは失望につながるかもしれません。

DeFi Monkの見解は、トークノミクス(tokenomics)に対するより洗練された見方を促します。買い戻しだけに固執するのではなく、トレーダーはエコシステム全体の成長、たとえばHyperliquidの週次取引高が15億ドルを超えているといった指標や、より広範な市場トレンドを注視するべきだということです。暗号の世界では、ハイプが誤解を招くことがあり、持続的な価値はユーティリティや採用から生まれるという基本を忘れてはなりません。

まだそのクリップを見ていないなら、こちらでチェックしてみてください: X。短いながら示唆に富むスニペットで、ミーム領域におけるトークン買い戻しの見方を変えるかもしれません。Meme Insiderで最新の暗号トレンドや、この荒れたマーケットを乗り切るための戦略解説を引き続きお届けします。