急速に進化する分散型金融(DeFi)の世界では、ルーピングが利回りを増幅するための人気戦略になっています。しかしこうした手法はよく疑問を生みます――なぜ誰かがより高利回り資産をループしているのに、ステーブルコインをより低い金利で貸すのか?Kaminoの共同創業者Mariusは最近、Xのスレッドで、ジュニア資本とシニア資本という分かりやすい比喩を使ってこれを分解しました。仕組みを紐解いていきましょう。

ルーピングとは、担保を元に借り入れを行って同じ資産をさらに買い増しし、ポジションをレバレッジしてリターンを増やす手法です。例えば、年率7%の利回りを生むトークンを預け入れ、5%でステーブルコインを借りてそのトークンを追加購入する、という状況を想像してみてください。一見するとより高い利回りが期待できるため簡単に思えますが、Mariusは3つのよくある疑問に正面から答えています。

まず第一に、なぜ誰かが7%のトークンをループしている人に対してステーブルを5%で貸すのか?これはリスク配分に帰着します。貸し手は伝統的金融におけるシニア資本のように機能し――最初に支払いを受け、損失に対するバッファを持ちます。一方、借り手(ルーパー)はジュニア資本であり、事が悪化したときに最初のダメージを受けます。

第二に、なぜ単にその7%のトークンを買ってホールドしないのか?買って保有することは、価格変動と利回りに直接さらされ、レバレッジ特有の清算リスクは伴いません。ルーピングは上昇も下落も増幅するため、最終的にはあなたのリスク許容量次第です。

第三に、なぜ自分で5倍のレバレッジをかけて15%のリターン(LTVが80%と仮定)を狙わないのか?繰り返しになりますが、レバレッジはリスクを増幅します。高いLTVでは、わずかな価格下落でも清算が発生し、ポジションが吹き飛ぶ可能性があります。

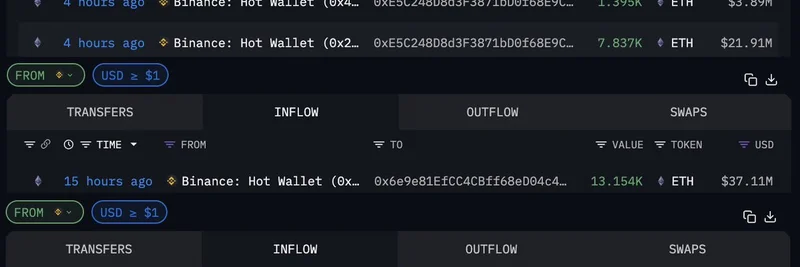

Mariusの重要な示唆は損失吸収の仕組みです。もしその利回りトークンが発行体に問題が起きて10%価値を毀損したとすると、価格は相応に下落します。清算業者が介入し、ルーパーの担保を売却して貸し手に返済します。損失が清算バッファ(1 − LLTV)の範囲内であれば、貸し手は全額回収できます。つまりルーパーが最初の損失を被り、そのバッファを超えるまでは貸し手が保護される仕組みです。

この設定は、両者が利回りトークンの信用リスクを共有することを意味しますが、ルーパーが最初に負担する形になります。貸すか、買って保有するか、あるいはループするかは、潜在的な損失と利回りスプレッドに対するあなたの見解次第です。利用率、スリッページ、清算ボーナスといった要素が追加の層を作りますが、本質は貸し手の安全性を優先することにあります。

スレッドへの返信もこのニュアンスを反映しています。あるユーザーは利回りスプレッドが必ずしも貸し手に対するリスクの補償になっていない場合があると指摘し、別のユーザーはUSDCのような資産の流動性監視について質問しています。こうした議論は特にSolana上に構築されたKaminoのようなプラットフォームで活発に行われており、DeFiにおける継続的な論点を浮き彫りにします。

ミームトークンや安定的な利回りを狙うブロックチェーン実務者にとって、これらのダイナミクスを理解することは極めて重要です。ルーピングは強気相場ではリターンを強力に増幅しますが、注意深さが要求されます。DeFiが進化する中で、この種の戦略はイノベーションとリスク管理が交錯する領域を象徴しており、SolanaのDeFiに飛び込むなら、このようなスレッドはナレッジベース構築の貴重な材料になるでしょう。