Crypto Twitterが再び騒がしくなっている。きっかけは、著名な暗号ジャーナリストでありUnchainedポッドキャストのホストでもあるローラ・シンの示唆に富む投稿だ。彼女はある幹部の大胆な主張を取り上げた――デジタル・アセット・トレジャリーズ(DATs)は、従来のベンチャーキャピタル(VC)よりもロックされたトークンに対して有利な条件を提示しているかもしれない、と。果たして真実はどうか?ここではSteven EhrlichによるUnchainedのレポートを分解し、これがミームトークンの世界とどう結びつくかを考察する。

デジタル・アセット・トレジャリーズとロックされたトークンとは?

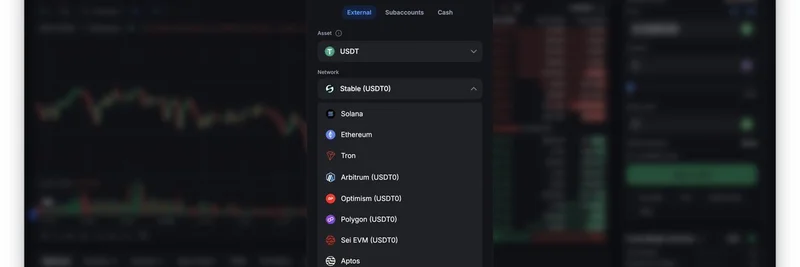

まず前提から。もしこの暗号領域に不慣れなら、デジタル・アセット・トレジャリーズ(DATs)は暗号通貨の金庫のような企業だ。彼らは大量のトークン—ビットコインやイーサ、あるいはSUIやTONのようなアルトコイン—を買い集め、自社株の裏付けとして保有する。今年はSui Group(SUI)、Ton Strategy Company(TON)、Avalanche Treasury Company(AVAX)、StablecoinX(ENA)といった企業が在庫を積み上げる競争をしている。

ここで重要なのがロックされたトークンだ。これは通常の流通可能なコインではなく、市場で売却できない一定期間(多くは数年)縛られているトークンを指す。ブロックチェーンのファウンデーションはこれらを深い割引(時にはスポット価格から15%以上)でパートナーや従業員、そして今回のようにDATsに配布する。目的は市場を一気に供給過剰にして価格を暴落させないよう長期的コミットメントを促すことだ。

しかし皮肉なのは、「ロックされている」といっても必ずしも動かないわけではない点だ。これらは当事者間で移動したり、yieldを得るためにstakingに回されたり、DATsの流動的な株式の裏付けになったりする。これが問題視されるのは、そもそも割引が与えられた理由――長期的なコミットメントや市場安定化――を曲げかねないからだ。

幹部の主張:DATsはVCより優れるのか

シンのツイートの核心は、StablecoinXの共同創業者テッド・チェンの主張だ。彼はDATsがVCより「より良い入札(better bid)」を提供できると述べる。なぜか?VCは将来の流動性リスクを警戒して大きな割引(30〜50%)を要求することが多い。一方でDATsは、これらの非流動資産を自社の公開株式を通じてより流動的なものに変えることで、より小さな割引で買い取る余地があるというわけだ。

チェンは率直にこう問う:「公開DATは、流動性を創出し、財団の資金調達をより効率的に行うという点で、実際に最良の入札者になり得るのではないか?」 これは説得力のある論点だ。DATsが迅速に公開市場を作れば、ロック解除時の大規模な価格崩落を避けられ、財団から個人投資家まで全体に利益をもたらす可能性がある。

だが意見は分かれる。批判派はこれが不公平なアービトラージを生むと懸念する。割引でロックトークンを買い、それをより早くアンロックされる株式で裏付けして発行する――あるいは一部の保有者はわずか6ヶ月で流動化できるような構造――こうした「流動性のミスマッチ」は内部関係者が早期に利益確定できる一方で、一般投資家がリスクを被る構図を作りかねない。

レポートに見る実例

いくつか具体例を見てみよう。

Sui Group(SUI):最近の取引では、Sui Foundationから15%割引で1億4,000万ドル相当のロックされたSUIを取得した。これらは2年間ロックされるが、一部の保有者に対しては裏付けられた株式が1年後に取引を開始できる場合がある。会長のMarius Barnettは、同社のロック期間は業界標準より長く、重大なリスクはないと弁護している。加えて、これらをstakingして追加のイールドを得ることも可能だ。

StablecoinX(ENA):4年のスケジュールでトークンをロックし、12ヶ月のクリフ(cliff)を設けている。ただし、スポンサー株のロックアップはわずか6ヶ月だ。広報担当は、これはロックアップがないことが多い他のDATsより厳格だと主張している。それでも、ロックされた資産がより早い流動性を生む原動力になり得ることを示している。

これらは例外的な話ではない。レポートはさらに酷いケースも挙げており、内部関係者が「ロックされた」トークン3億ドルをDATに移して即座に流動株に換えた事例などがある。専門家はこれを「重大な問題」と呼び、公平性を犠牲にして流動性を前倒ししていると批判している。

これはミームトークンとどう関係するのか?

ここで疑問になるのは:これがミームトークンにどう影響するのか、という点だ。多くの人気ミームエコシステムはTON、SUI、AVAXのようなチェーン上で栄えている。例えばTON上のDOGSやAvalanche上の犬系トークン群を思い浮かべてほしい。DATsがこれらのベースレイヤーの評価額をロックトークン戦略で押し上げれば、その波及はミーム群にも及ぶ。

チェーンの評価が上がれば、流動性と話題性が増え、開発者やトレーダーが新しいミームの開発・ローンチに飛びつきやすくなる。しかし裏返せば、DATsの手法がボラティリティやスキャンダルを引き起こせば、基盤となるブロックチェーンへの信頼が揺らぎ、ミームトークンの価格にも打撃を与えかねない。たとえば、ファウンデーション由来のロックトークンがDAT株を通じて早期に市場に流れ込めば、供給希薄化やスポット価格の急落を招き、ミーム市場に悪影響を与える。

さらに、ミームプロジェクト自体が小規模版の同様の手法を真似ることが多い――流動性プールやチームトークンをロックして信頼を演出するなどだ。DATsの戦略を理解しておくことで、ミームの創作者や投資家は自分たちの領域で似たような「仕掛け」を見抜き、ただ内部関係者の出口流動性となってしまわないよう注意できる。

投資家が考慮すべきリスク

DATsの行為が法的に違法というわけではない――VCも長年割引でトークンを買ってきた。しかし投資家は油断してはいけない。主なリスクは以下の通りだ:

スラッシングとハック:stakingされたロックトークンも無リスクではない。ネットワークからのスラッシング(没収)や、スマートコントラクトのハッキングにより価値が失われる可能性がある。最近のKilnのエクスプロイトのような事例が示す通りだ。

インセンティブの不整合:もしファウンデーションがロックトークンを安くDATに売却してしまったら、彼らはエコシステムの構築に本気で取り組む動機を保てるのか?破産時には、非流動資産が裏付けになっている状況で清算はどう扱われるのか?

市場プレミアム:DAT株はしばしばロックを無視したプレミアムで取引されるが、プレミアムが剥がれ落ちれば現実の評価が露呈するだろう。

結局のところ、チェンが示唆する通りDATsはファウンデーションの資金調達をVCより効率的にする可能性はある。しかし暗号界のワイルドウェストでは、必ずDYOR(Do Your Own Research=自分で調べる)を行い、ロックアップのスケジュールをしっかり確認することが重要だ。

あなたはどう思うか?DATsはトークン取引を革新しているのか、それとも単なるアービトラージの一手なのか?コメントで意見を聞かせてほしい。Meme Insiderでは、ビッグピクチャーな暗号の動きがあなたのお気に入りのミームにどう影響するかを今後も詳しく解説していく。