急速に動くブロックチェーンと暗号通貨の世界では、ミームは単なる面白画像ではなく、コミュニティ構築や価値創出の強力な手段です。最近、Pudgy Penguins兼Igloo Inc.のCCOで共同創業者でもあるChef Goyardiが、ミーメティック分布について示唆に富むツイートを投稿しました。この概念は、ひとつのミームが無数のバリエーションを生み出し、さまざまなニッチや文化に適応していく仕組みを説明しています。ミームトークンやNFTに興味があるなら、必読の解説です。

ミーメティック分布とは?

ミーメティック分布とは、Dawkins的な意味での「ミーム」、すなわちアイデアが模倣と適応を通じてどのように広がり進化するかを指します。デジタル時代の画像やコンセプトによる伝言ゲームのようなものを想像してください。ある原点から始まり、ミームはリミックスされ、微調整され、プラットフォームやコミュニティ、文脈を横断して共有されます。それぞれの反復は核となる本質を保ちつつ、新しい環境に合わせて変異します。

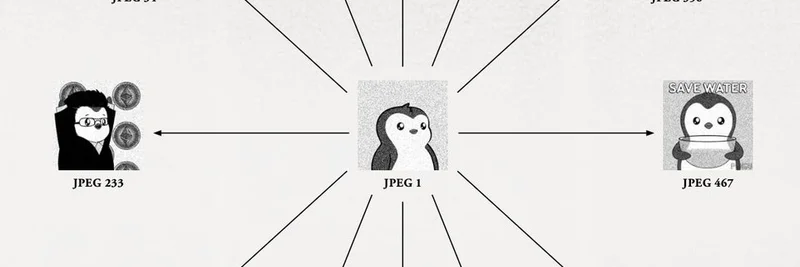

Chef Goyardiはツイートで、Pudgy Penguinsの象徴的な「Pengu」を例に挙げています。元のPengu(図でJPEG 1とラベル付けされたもの)は、文化的・文脈的影響によって形作られたさまざまな適応版へと分岐していきます。これは彼が言う「百万のニッチ」でミームが増殖する様子を視覚的に表現したものです。

上の画像が示すように、中心のPenguは「Warning: I have no idea what I'm doing」のようなリミックスや、「Save Water」的なエコフレンドリーな解釈などに繋がっています。これは単なるアートではなく、成功するミームプロジェクトがブロックチェーン空間で繁栄するための設計図でもあります。

ミームトークンにとってなぜ重要か

Pudgy Penguinsに触発されたようなミームトークンは、この分布モデルに大きく依存しています。Abstract Chain上の$PENGUのようなプロジェクトは、コミュニティ主導のリミックスを活用して熱狂とエンゲージメントを構築します。ミームがバイラルになるとき、それを支えているのは元の一つだけではなく、絶え間ない適応群があるからこそ鮮度と関連性が保たれるのです。

ブロックチェーン実務者にとって、ミーメティック分布を理解することは、より回復力がありスケーラブルなプロジェクトを作る助けになります。これは技術面だけでなく創造性における分散化を促します。コミュニティが所有権を持ち、ミームを自分たちの雰囲気に合わせてリミックスすることで、全体のブランドが強化されます。実際、Pudgy Penguinsはこの有機的な広がりのおかげで、NFTコレクションからonchainキャラクターブランドへと進化しました。

暗号界の実例

この現象は他の大物ミームでも確認できます。Dogecoinはジョークとして始まりましたが、無数のShiba Inuバリエーションを通じて文化現象へと変異しました。同様に、Pepe the Frogはチェーンを横断して適応され、異なるサブカルチャーを捉えるトークンやNFTを生み出しました。重要なポイントは?強く、適応性のあるコアミームはミームトークン市場で爆発的な成長につながり得る、ということです。

Chef Goyardiのスレッドはコミュニティの反応を呼び、洞察を称賛するリプライや各自の見解の共有が行われました。これは、暗号界においてミームが単なる娯楽以上のものであり、イノベーションとコミュニティ構築の生命線であることを思い出させてくれます。

ミームトークンをさらに掘り下げたい、あるいはPudgy Penguinsのようなプロジェクトを探索したい場合は、より文脈を知るためにオリジナルのツイートをチェックしてください。これらの文化現象がブロックチェーンの風景をどのように形作っているかについては、Meme Insiderで最新情報を追ってください。