DeFiの急速な進化の中で、資本の非効率性が投資家にリスクを負わせることが多い現状に、一つの新しいプロジェクトが注目を集めています。Flying Tulipは著名な開発者である Andre Cronje の構想で、保護と利害一致を優先するモデルで既存の常識に挑んでいます。!@eli5_defi が詳細なスレッドで共有したこの設計図は、従来の資金調達モデルをひっくり返すものです。ここではブロックチェーンの初心者にも分かりやすく、段階を追って解説します。

What is Flying Tulip?

要するに、Flying TulipはSonicLabs上に構築されたフルスタックのオンチェーン取引所です。DeFiにおける最大の問題の一つである資本非効率性に対処するために設計されており、投資家とビルダーがようやく同じ方向を向けるように、短期的な投機ではなく長期的な成功を報いるインセンティブを提供します。

主な特徴は次の通りです:

- $ftUSD: 1ドルにペッグされたステーブルコインで、yield farmingにより年間8〜12%のAPYが期待できる。暗号資産版の高利預金のようなイメージです。

- Adaptive Lending: 市場のボラティリティやスリッページに応じて賢く借入上限を調整し、関係者全員のリスクを低減します。

- Oracle-Free Perps: 取引所自身の価格で決済されるperpsで、通常の遅延やオラクルの脆弱性を回避します。

- Unified Trading: AMMsとCLOBsを組み合わせ、account abstractionやgas subsidiesといった特典でよりスムーズな取引を実現します。

- Cross-Margin System: スポット、perps、オプションを単一の流動性プールで扱い、全体の効率を高めます。

- Incentive Alignment: チームへのトークン事前配分はなく、チームは実際のプロトコル収益からのみ報酬を受け取るため、成果にコミットします。

この構成は単なる技術用語の羅列ではなく、参加者全員の利害が一致する持続可能なエコシステムを作ることを目指しています。

How Does It Work?

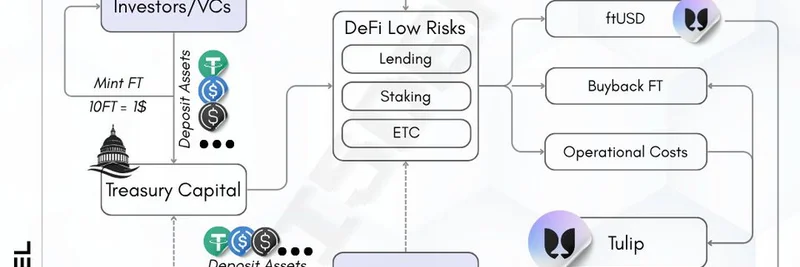

Flying Tulipは集めた資金を遊ばせておくのではなく、生産的に運用するエンジンへと変換します。ワークフローはシンプルです:資金調達 → 利回りの生成 → 運営資金 → バイバックのトリガー → 収益のフライホイール化。

内訳は以下の通りです:

- Raise Funds(資金調達):ターゲットは10億ドル、20%をVCへ、80%を一般向けに配分。

- Deploy Capital(資本の運用):貸出やstakingなど低リスクのDeFi戦略に投資し、年間4〜12%の利回りを目指す(年間で潜在的に4,000万ドル)。

- Operational Funding(運営資金):その利回りを使ってプロトコルのコストを賄い、ユーザーからの手数料収入が立つまでの架け橋とする。

- Put Option Protection(プットオプションによる保護):保有者はいつでも$FTトークンを元本で償還できる—恒久的な安全網です。

- Buybacks and Deflation(バイバックとデフレ):トークンの売却や償還は担保をバイバックに回し、供給量を縮小させます。

- Flywheel Effect(フライホイール効果):収益が入り始めるとバイバックが加速し、自己持続的なループが形成されます。

これが重要な理由は、投資家がリスクに晒されるのは元本そのものではなく利回りの機会損失だけである点です。さらに、トークンはローンチ時点からデフレ的に設計されており、インフレが蔓延する市場では価値を押し上げる要因となり得ます。

The Fundraising Model

従来のDeFiの資金調達ではチームに大量のトークン配分がされ、それが売却や利害不一致を招くことが多々ありました。Flying Tulipはこれを否定します。

主要な要素:

- Token Supply(トークン供給):$1の調達につき10 $FT、総供給は最大100億。

- Liquidity Rules(流動性ルール):ベスティングの崖はなく、トークンは初日から完全に取引可能。

- Team Alignment(チームの利害一致):チームへのトークン配分はゼロ;彼らの利益はプロトコルの成功にのみ連動。

- Investor Safeguards(投資家保護):全てのトークンには永続的な償還可能なプットオプションが組み込まれている。

- Deflationary Mechanics(デフレメカニズム):償還や売却はバイバックに回され、循環供給を削減。

このモデルは説明責任を強制します—プロトコルが失敗すれば、チームは何も得られません。批評家は10億ドルのFDV(完全希薄化評価額)が早期段階のプロジェクトとしては高過ぎると指摘しますが、支持者はこれを本物のイノベーションへの大胆な賭けと見なしています。

Why Flying Tulip Could Be a Game-Changer in Meme and DeFi Spaces

歴史的なチューリップ狂騒(tulip mania)を想起させるネーミングながら、Flying Tulipは真面目なDeFi技術と、ミームトークン層にも響くようなトークノミクスを融合させています。ラグ(rug pull)なし、資本保護、そしてデフレ的な要素は、ポンプ・アンド・ダンプの海の中で目立つ特徴です。調達規模の野心を疑問視する声もありますが、成熟した投資家フレンドリーなブロックチェーンプロジェクトへの一歩だと称賛する向きもあります。

ミームトークンで実際のユーティリティを求めるなら、@flyingtulip_ をチェックしておく価値があるでしょう。あなたはどう思いますか — これはDeFi資金調達の未来なのか、それとも単なる庭のまた一つの花に過ぎないのか?詳しい図や情報はオリジナルのスレッドを参照してください。

これは投資助言ではありません — 参加する前には必ずDYORを行ってください。