暗号(crypto)の世界は変化が速く、規制のアップデートがエコシステム全体に波紋を広げることがある。最近のBSCNews on Xの投稿では重要な展開が示された:日本の金融庁(FSA)が暗号サービス事業者に対する監督を強化する計画だ。つまり、取引所にカストディや技術サービスを提供する企業は、業務を行う前に規制当局への登録が必要になる可能性があるということだ。

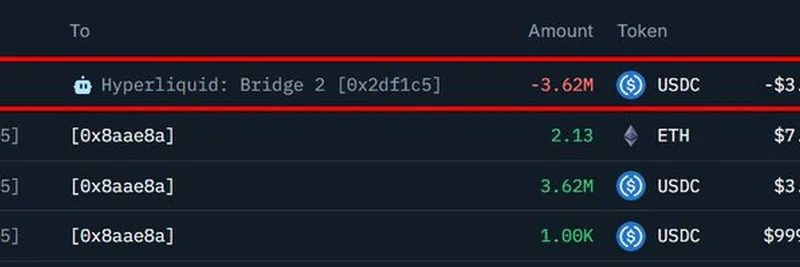

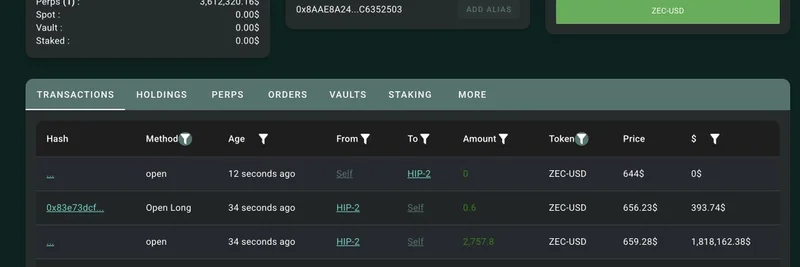

背景を知らない人向けに説明すると、金融庁は日本の最高金融監督機関で、銀行や証券、そしてここ数年は暗号資産の監督も担っている。こうした動きは、例えば2024年に発生したDMM Bitcoinの事件のような大規模ハッキングを受けたものだ。この事件ではサードパーティのプロバイダー経由で3億ドル以上が流出した。登録を義務づけることで、金融庁はこうしたセキュリティの穴を塞ぎ、取引所と協業するパートナーを事前に精査できるようにする狙いがある。報道によれば、これは金融商品取引法の改正を伴う可能性があり、2026年に実施される見込みだとCryptoDnesは伝えている。

では、ミームトークンにとって何を意味するのか。インターネット文化に触発されたコミュニティ主導の遊び心あるトークンであるミームコインは、アクセスのしやすさとバイラリティ(熱狂)によって成長することが多い。通常は分散型取引所(DEXes)や主要なプラットフォームで取引されるが、日本での規制が厳格化されれば、同国の規制対象となる中央集権型取引所への上場が難しくなるかもしれない。サービスプロバイダーに対するハードルが高まれば、取引所側がサポートするトークンをより厳選し、バイラルなミームよりもコンプライアンス体制の整ったトークンを優先する可能性が出てくる。

一方で、これはミーム領域でのイノベーションを促すきっかけにもなり得る。BSCNewsの投稿へのある返信が示すように、「規則が厳しくなるたびに、恐れを知らない者たちに新しい道が開く」という見方もある。この感情を象徴する鮮やかなミーム画像が添えられ、暗号コミュニティの不屈の精神を表現している。

この規制強化の動きは孤立したものではない。金融庁は暗号レンディングにも厳格な規制を検討しており、リスク開示や資産の分別管理を求める方向だとYahoo Financeの報道は伝えている。レンディングプラットフォームに対するこれらの要件は、ミームトークンを担保にした借り入れが制限されれば、間接的に流動性へ影響を与える可能性がある。加えて、Initial Exchange Offerings(IEOs)への投資上限を設ける提案は、個人投資家を投機的な熱狂から守ることを目的としており、ミームコインのような高ボラティリティ資産にとっては重要な意味を持つ。

ブロックチェーンの実務者やミーム愛好家にとって、この動きは業界が成熟する過程でコンプライアンスが重要になっていることを再確認させるものだ。日本は2017年に暗号資産を法的に受け入れて以来比較的フレンドリーな姿勢を保ってきたが、今回の変更はより堅牢な安全策へのシフトを示している。世界的にも他の規制当局に影響を与える可能性があり、ミームトークンの環境はよりプロフェッショナルになる一方で、かつてのような無秩序さは減るかもしれない。

ミームトークンを開発・取引しているなら、これらのルールがどのように変化するかを注視しておくことをおすすめする。今回の規制は、次世代の「コンプライアントでありながらも混沌とした」暗号の楽しみ方への道を開くかもしれない。ミームトークンやブロックチェーン関連の最新情報を知りたい方は、引き続きMeme Insiderをチェックしてほしい。