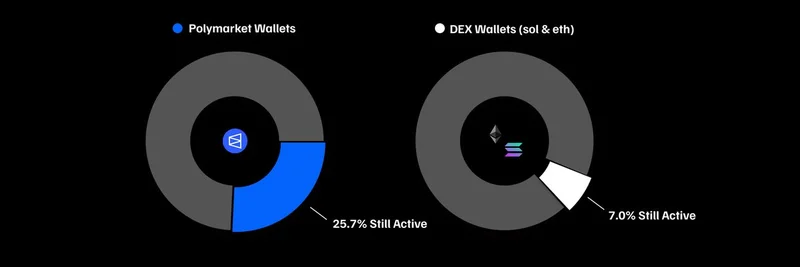

暗号通貨の速い流れの中で、ユーザーを長期的に引き留めることは干し草の山でダイヤモンドを見つけるようなものだ。しかし、Counterparty ResearchのAdamによる最近のツイートは予測市場に関して注目に値することを示している。2024年の米国選挙ブームの最中、約394,000のウォレットがPolymarketで取引に参加した。1年後を見てみると、そのうち驚くべき26%のウォレットがまだアクティブだ。これはとんでもない数字で、SolanaやEthereum上の分散型取引所(DEX)と比較すると一層際立つ。これらのチェーンでは、2024年10〜11月に活動していたウォレットのうち現在もアクティブなのはわずか7%しかない。

このデータはCounterpartyがキュレーションしたDune Analyticsのダッシュボードから直接取られており、これらのエコシステムにおけるユーザー行動を明らかにしている。背景を説明すると、Polymarketは分散型の予測市場プラットフォームで、人々が選挙、スポーツ、さらにはポップカルチャーの結果のような実世界の出来事に対して暗号資産を用いて賭けを行う場だ。ブロックチェーン技術上に構築されているため、透明性があり改ざんが難しい。一方で、Uniswap(Ethereum)やRaydium(Solana)のようなDEXは、ミームコインを含むトークン交換の主要な場となっている。

なぜこれほど大きな差が生まれるのか?

Polymarketのような予測市場が高い定着性を誇る理由を掘り下げると、結局はユーザーの意図に行き着く。選挙の期間にPolymarketに参入した多くの人々は、単に短期的な利ざやを狙っていたわけではなく、関心のある出来事について情報に基づいた推測を行っていた。これはより忠実なユーザー基盤を生む――賭けや戦略を楽しむスポーツベッティングのファンが繰り返し戻ってくるのと同じだ。

これをミームトークン領域のDEX取引と対比するとわかりやすい。ミームコインはインターネットのジョークやトレンドに触発されたコミュニティ主導のトークンで、過熱と投機に依存しがちだ。トレーダーはしばしば「使い捨てウォレット」を作る――単発の取引やPump.funのようなプラットフォームでのホットなローンチを掴むために使う一時的なアドレスだ。ポンプが終わったり換金したりすると、そうしたウォレットは休眠状態になる。Adamのツイートへの返信でもこれが繰り返されており、あるユーザーはDEX取引のために何百ものウォレットを使い分けると述べ、別のユーザーはミーム文化がハックや追跡のリスクを避けるために使い捨てウォレットを促すと指摘している。

このようなユーザーの入れ替わりは、低手数料かつ高速トランザクションで知られるSolanaのようなチェーンで特に顕著で、ミームトークンのローンチにとって遊び場のような環境を作り出している。より確立されたEthereumもDeFiエコシステム内で似たパターンを示す。結果として、Polymarketに比べて保持率はごく一部に過ぎず、短期的な利益を追う一過性のユーザーベースが支配していることを示している。

ミームトークン愛好家にとっての示唆

Meme Insiderでミームトークンに深く関わる者として、この定着率の差は目を覚ますべき知らせだ。DEXでの高い離職率はミーム経済が不安定であることを意味し、プロジェクト側はコミュニティの関与を維持するために常に革新的であり続ける必要がある。しかし同時にチャンスもある。予測要素やゲーミフィケーションのような実用的な要素を組み込んだミームトークンは、長期保有者の忠誠を高める可能性がある。

継続的な出来事や予測に紐づいたミームコインを想像してみてほしい――単なる売買を超えて繰り返しのインタラクションを促す何かだ。ミームと予測市場を融合するプラットフォームは次の大きな潮流になりうる。バイラルな熱狂を超えた価値を見出すユーザーを引き留めることができるからだ。

ミームトークンに注目するブロックチェーン実務者であれば、時間経過に応じたアクティブウォレット数などの指標に注目すべきだ。Dune Analyticsのようなツールはこれらのトレンドを追跡するのに役立ち、雑音の中から持続可能なプロジェクトを見つける優位性を与えてくれる。

Adamの洞察はX(旧Twitter)で共有され、多くの議論を呼んだが、これは暗号領域におけるエンゲージメントの性質が進化していることを強調するものだ。分野が成熟するにつれて、定着率は新たな主要指標となり、一過性の流行と持続するエコシステムを分ける指標になり得る。

Meme Insiderではこれらのトレンドがミームトークンの風景をどのように形作るかについて、今後も詳しく解説していく。トレードするにしても、構築するにしても、観察するにしても、ユーザー行動を理解することがこの荒れた道を進む鍵になる。