こんにちは、ブロックチェーン好きの皆さん!イーサリアムの進化を追っているなら、スケーラビリティとコンポーザビリティがホットな話題だとご存知でしょう。今回はTaikoのGwynethによる興味深いスレッドを紐解き、ULTRA TXという、イーサリアムのブロックをよりプログラム可能にしてハードフォークなしで同期的コンポーザビリティを実現する巧妙な手法をご紹介します。ステップごとに、わかりやすく説明していきます。

なぜULTRA TXが必要なのか?

まず問題点から。現在の仕組みではクロスチェーンのやり取りがしばしば不便です。非同期メッセージ、リレー、そして「上手くいくことを祈る」ような場面が多発します。チェーン同士が互いのステートとやり取りするための共通の標準がないと、ユーザー体験(UX)は低下します。ULTRA TXは、これらを調整する共通でプログラム可能なレイヤーとして、イーサリアムブロック自体の内部で一元的に扱えるようにします。チェーン同士がリアルタイムで「ハイタッチ」できる手段を与えるイメージです。

コアアイデア:ブロックの一番上に置かれる“太い”トランザクション

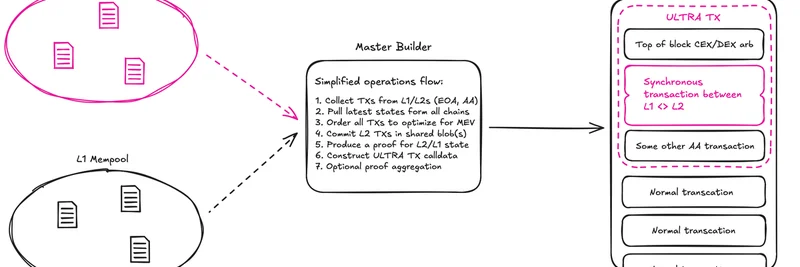

ULTRA TXの本質は、L1ブロックのいちばん上に置かれる巨大なトランザクションのようなものです。この「fat」txの中では、account-abstracted (AA) のメタトランザクションを束ねたり、複数のLayer 2 (L2) に跨るアクションを組み合わせたり、効率のためにblob領域を共有したり、証明を集約したりできます。全てがアトミックに実行されるので、成功するか全てロールバックされるかのどちらかです。

なぜブロックの先頭なのか?それは最新のL1ステート(例えば前ブロックのヘッダー)へ即時にアクセスできるためで、トランザクションの境界を跨いだ複雑な推論が不要になります。良い点はこれがL1のハードフォークを必要としないことです—Proposer-Builder Separation (PBS) エコシステム内の協調で実現できます。

「ブロック先頭は貴重」の懸念への対応

確かにブロック先頭はプライムなスペースです。ですがULTRA TXは、CEXからDEXへのアービトラージのような高価値なL1オーダーフローを含めつつ、クロスチェーンロジックも処理できます。その後は通常通りブロックの残りが構築されます—補助金も不要です。

ユーザーにとって何が変わるか?

時間が経つにつれて、L1トランザクションはExternally Owned Account (EOA) の制約から離れて、account abstractionのメタトランザクションへと移行していきます。これによりクロスチェーンUXがシンプルになり、同期的なL1→L2ワークフローが現実的になります。EIP-7702を導入すれば、ユーザーは署名一つで簡単にオプトインでき、全体の手続きが滑らかになります。

誰がこのスーパー・トランザクションを組み立てるのか?

ここで登場するのが「Master Builder」です—L1 AAバンドラーといわゆるロールアップ向けブロックビルダーのコンボです。この主体がULTRA TXを組み立て、L1とL2の作業を跨いで提案します。マルチチェーンオーケストラの指揮者のような役割です。

得られる大きなメリット

では、具体的に何が得られるのでしょうか?

- Atomicity Across Transactions and Chains:すべてが一緒に成功するか全て失敗するか。

- Shared Blob Packing and Compression:L2側のデータコストを削減。

- Amortized Proving:複数のアクションに対して一つの証明で済み、オーバーヘッドを削減。

- Unified Mempool Semantics:L1とL2で一貫したルール。

- 開発者体験のシンプル化。

中でもAtomicityは本当に重要な解放です。現状ではトランザクション間の制約を強制するのはほぼ不可能です。ULTRA TXなら、プログラム全体で証明を検証し、何かがおかしければリバートさせることができます—まるで単一のチェーン上にいるかのように。

ハードフォークなしでL1を拡張する

コアを変えずに機能を追加するにはどうするか?「ExtensionOracle」パターンを使います:L1側でクロスチェーンコールのような追加機能が必要な場合、ビルダーが出力を証明し、トランジェントストレージを介してそれを返します。コントラクトはそれをネイティブなものとして扱います。

L2側では、小さなプリコンパイル(例:XCALLOPTIONS)のようなものが外部コールのチェンスイッチを扱います。ビルダーはL1とL2を同時にシミュレーションし、出力を記録し、ULTRA TXを提案する際に順序通りに適用します。

この仕組みが同期的コンポーザビリティを実現します:L1のスワップがL2のレンディングマーケットを呼び出し、さらに別のL2のDEXを呼び、そしてL1に戻る—すべて1つのtxで、単一の証明と予測可能な順序で処理されます。

ロールアウト:段階的かつ柔軟に

実装は段階的に行われます。最初から全てのブロックにULTRA TXが必要なわけではありません—小さく始め、限定されたスコープや証明で運用し、プロバーが改良されるにつれて拡張していけます。非ULTRAのtxもその後に普通に入るので後方互換性は保たれます。

まとめ

要するに、ULTRA TXはL1ブロックの先頭にプログラム可能な「スーパーtx」を置くことで、L1とL2の同期的なコンポーズ、効率的なデータパッキング、証明の償却を可能にします。通常のtxはその後に続き、UXはaccount abstractionへと移行します。イーサリアムが再び統一された単一のチェーンのように感じられるようになるかもしれません—わくわくする時代が来ています!

Taikoのようなロールアップや、これがイーサのミームトークン・エコシステムの活性化にどう寄与するかに興味があるなら、今後の動向を注目してください。詳しくはTaikoのDiscordをチェックしてみてください。これがシームレスなマルチチェーン体験の鍵になると思いますか?