暗号の世界はスピードが速く、誇大宣伝に巻き込まれがちだ。しかし、時折ノイズを切り裂き我々の仮定を再考させるフレームワークが出てくる。最近、DeFiの専門家Ignas(@DefiIgnas on X)が、Santiago R. Santos(@santiagoroel on X)の最新の論考に対して、ピーター・ティールの発想に触発された四象限モデルを用いた説得力ある見解を示した。この構成は暗号に関する信念を「明白な真実」「明白な誤謬」「非明白な真実」「非明白な誤謬」に分けるものだ。これは市場に対するあなたの世界観を露わにし、実際の機会がどこにあるかを見つける道具になり得る。

元の火付け役はSantosのSubstack記事、"Why Your Coin Isn’t Pumping"で、ETF承認や採用拡大といった節目があってもなぜ価格が伸び悩んでいるのかを解きほぐしている。Ignasはこれを、投資家Matti Gags(@mattigags on X)の構造を借りて見やすい図にした。狙いは?自分自身のバージョンを埋める時間を取り、何が既に織り込まれていると信じているのか、逆に見落とされているのは何かを明確にすることだ。

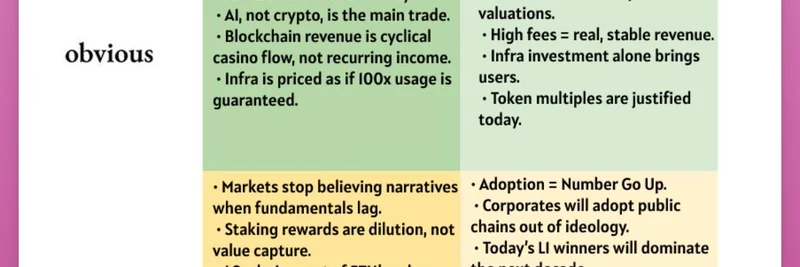

明白な真実を分解する

まずは目の前にある、あるいはそうあるべきことから始めよう。このフレームワークによると、暗号は「詐欺」というレッテルを事実上脱ぎ捨てた。機関投資家が流入し、規制当局も態度を和らげてきているため、もはやワイルド・ウェストではない。ただし問題点もある:alt-L1(SolanaやAvalancheのようなEthereumと競合する代替Layer 1ブロックチェーン)の物語はやや頼りない。高速性やスケーラビリティの約束を謳っているが、市場はそれを丸ごと信じてはいない。

もう一つ明白なのは、現時点ではAIが主要なトレードテーマとしてスポットライトを奪っていることだ。ブロックチェーンの収益は景気循環に左右され、安定した収入源ではない。カジノに例えれば、ブームのときには大きく勝てるが、Salesforceのような予測可能なサブスクリプション型のSaaS収益とは違う。インフラ(ノードやプロトコルのような基盤技術)は、明日ユーザーが100倍になるのが確実であるかのように評価されている。

いまだ議論される明白な誤り

一方で、もはや通用しない考えもある。Ethereum(ETH)やSolana(SOL)は、staking利回りを考慮しても「安い」わけではない。stakingは簡単に稼げるように聞こえるが、多くの場合それはインフレの別名であり、時間とともに価値を希薄化させる。

Layer 1ブロックチェーンは、テック大手のような高い評価に値しない。収益は不安定だからだ。高い手数料は確かに収入源にはなるが、安定していない—イベント駆動のスパイクに近い。インフラに投資するだけではユーザーは勝手に来ない。キラーアプリや実世界のユースケースが必要だ。過去のサイクルで見られた巨大なトークン倍率(価格急騰)も、今の成熟した市場では正当化されにくい。

隠れた真実を掘り下げる

ここが面白く、かつ利益につながる可能性がある部分だ。マーケットは物語(ストーリー)を買い続けるわけではなく、ファンダメンタルズ(実際のユーザー成長や収益)が伴わないといずれ買わなくなる。Staking報酬は真の価値捕捉ではなく、セキュリティを維持するために「お金を刷っている」ようなもので、みんなの持ち分を希薄化させる。

Layer 2(L2)はETH自体から価値を奪っており、上振れをキャプチャしつつベースレイヤーには残りカスしか残さない。blockspace(トランザクションのためのデジタル不動産)は商品化しつつあり、供給が増えれば価格は下がるだろう。勝者は? サービスを束ねるユーザーアグリゲーター、つまり利便性のあるアプリやプラットフォームだ。

暗号の本当の上振れは新しいチェーンを作ることではなく、既存のビジネスにブロックチェーンのレールを差し込むことから来るかもしれない。ミームトークン愛好家にとっては、単なるポンプ以外を見ることが重要だ:コミュニティ主導の金融や既存ブランドに結びついたバイラルマーケティングのような実用性と組み合わせて持続的な価値を捉えることだ。

思わぬ落とし穴になる非明白な誤り

最後に、厄介な誤解を見ておこう。採用は単に「number go up」ではない—価格が上がることは必ずしも実質的な進展を意味しない。企業が公共のチェーンに群がるわけではなく、経済性が合う場所、たとえそれがプライベートやハイブリッドな設定であってもそちらを選ぶだろう。

今日のLayer 1の勝者(速度を持つSolanaやエコシステムを持つEthereumなど)が今後10年を支配するとは限らない—技術は速く進化する。トークン価格は基盤技術の成功を証明するものではない。ミームコインはハイプだけで暴騰し得るが、それが長期的に持続する構造を持つとは限らない。そしてユーザーはTPS(秒間トランザクション)よりも利便性(扱いやすいウォレット、シームレスなスワップ)をずっと重視する。

ミームトークンに結びつける

Meme Insiderでは、夜明けのように突然急騰するバイラルでコミュニティ駆動の資産、ミームトークンの世界を追っている。このフレームワークは、多くのミームがしぼむ理由を照らし出す:それらはしばしば「ハイプ=持続的価値」と仮定するような明白な誤りの上に作られている。しかし、非明白な真実はプレイブックを提供する。ユーザーを集約するミームプロジェクト(ソーシャルプラットフォームやゲーミフィケーションされたDeFiなど)や、既存ビジネスに組み込まれる(ブランド商品やNFT統合など)プロジェクトは大きく勝てる可能性がある。

Santosは暗号がインフラに過剰投資し、プロダクトに過小投資していると指摘する。ミームにとっては、純粋な投機から楽しくユーザーフレンドリーな体験作りへの転換を意味する。blockspaceが商品化するにつれて、アグリゲーターに結びついたミームトークン—おそらくSolanaやEthereumのL2上のバイラルアプリ—が大きな利益を得るだろう。

ミームに深く関わっているなら、Ignasの助言に従って自分の四象限を作ってみよう。なぜあなたのお気に入りの犬テーマのコインがポンプしないのか、そして次にどこでアルファを探すべきかが見えてくるかもしれない。

詳しくはSantosのSubstackの全文をチェックし、Ignasをフォローして日々のDeFi解説を追ってほしい。これらの四象限についてあなたはどう考える?コメントで意見を聞かせてほしい。