DeFi のスピードが命の世界では、ミリ秒単位の差が取引に直結します。そんな中で Hyperliquid は、パーペチュアル・フューチャーズに特化した高性能な Layer 1 ブロックチェーンとして独自の地位を築いています。Ethereum のような汎用チェーンとは異なり、Hyperliquid は速度と効率を最優先に設計されており、低遅延の実行を求めるトレーダーに好まれています。しかし最近、@defi_monk のツイートがきっかけで、Hyperliquid がジオ分散型のバリデーターに移行すべきか、あるいは現在のコロケーション(co-located)構成を維持すべきかについて活発な議論が起きました。

整理しましょう。Hyperliquid は proof-of-stake コンセンサスで動作しており、トランザクション確認やネットワークの保護を担う validators(バリデーター)を同じデータセンター、つまり「co-located」に配置しています。この設計は通信遅延を最小化し、perp trading(perpetual contracts、期限のないデリバティブ)で重要なサブミリ秒のオーダーマッチングを可能にします。

@defi_monk は自身の tweet でこう主張しています:

I don’t think Hyperliquid ever needs to geo distribute its validators.

The multisig needs to be addressed, and with the Circle inclusion it’s looking more likely than not that that will be resolved soon.

But the colocated validators are literally part of what makes hyperliquid hyperliquid.

Liveness is certainly at risk, but as a user, I’d prefer a 5x better UX 99.9% of the time and accept the occasional downtime that might occur as a tradeoff.

I’m sure market makers would prefer this as well.

You can add more colo’d permissionless validators overtime but to ask HL to become a fully distributed blockchain is to ask it to change what made it so successful in the first place.

It’s just a different product.

ここでの "multisig" は、現状 Hyperliquid チームが緊急時にチェーンを一時停止するなどの特定のネットワーク機能を制御できるマルチシグ方式を指します。これは批判者がリスクとして指摘する中央集権的なポイントです。また「Circle inclusion」は、Circle の Cross-Chain Transfer Protocol(CCTP)を通じたネイティブな USDC の統合を指している可能性が高く、流動性の向上やブリッジ資産への依存軽減をもたらし、より分散化されたガバナンスへの道を開くかもしれません。

議論の核心はトレードオフです。バリデーターをジオ分散(世界各地に分散配置)すると、地域的な停電や攻撃などに対する耐性は向上しますが、レイテンシーが増えネットワークは遅くなります。Hyperliquid のようにトレーダーや market makers が超高速の実行を頼りにしているプラットフォームでは、その遅延が dYdX や中央集権型取引所に対する優位性を損なう可能性があります。

コミュニティの反応と主要な返信

このツイートは見過ごされることはなく、賛同・反論・補足を含む多くの返信を呼びました。例えば @fiege_max は、将来的に主要な市場参加者が各々バリデーターを運用し、協力してセキュリティを高めるという構想を示唆しました。いわば「ダブルゼロ」戦略のように信頼性に賭ける考え方です。

@defi_monk は興味を示して「もっと Solana っぽく?」と返しました。これは Solana の高スループットだが時折停止するモデルとの比較をほのめかしています。

他のユーザーからの意見:

@OyeyemiRap20839 は、Hyperliquid が完全な検閲耐性よりもスループットと UX を優先している点を指摘し、これは Ethereum の分散化重視の姿勢と対照的だと強調しました。

@dante_ieth は、バリデーター構成を大幅に変える前にガバナンスをまず整備すべきだと主張しました。

@SMamblo は、UX 最適化こそが Hyperliquid の独自のセールスポイントだと同意しました。

ユーモラスな返信として @FogeesHub は「and with that lies opportunity」とだけ書き、次のミームを添えました:

これは領域内の潜在的な機会を軽く茶化して示しているようで、Fogo という別プロジェクトのプロモーションを含意している可能性もあります。

DeFi とミームトークンの大局観

Hyperliquid 自体はミームトークンではありませんが、そのエコシステムは perp trading を通じてミームコインの混沌と交差することが多いです。トレーダーはこうしたプラットフォームでボラティリティの高い資産、ミームも含めて賭けを行います。この議論はブロックチェーン全体に共通する緊張関係を浮き彫りにします:完璧な分散化を無条件に追求するのか、それともユースケースに合わせて設計を最適化するのか。

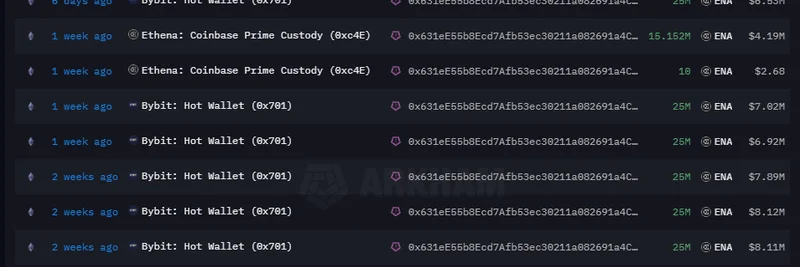

最近の事例では、DeFi プロトコルのバリデーターが侵害された事件があり、中央集権化のリスクをあらためて示しています。一方で @defi_monk が指摘する通り、Hyperliquid の成功はその専門化されたアプローチに由来しています。ソースコードのオープン化やバリデーターの多様化を進めつつ、コロケーションを維持する計画があれば、バランスを取る道もありえます。

DeFi トレードに興味がある人も、ブロックチェーン技術にただ興味がある人も、Hyperliquid の動きは注目に値します。バリデーター設計や UX の革新が採用を後押しする好例であり、同時にいくつかのトレードオフを受け入れる必要があることも示しています。あなたはどう思いますか—速度を取るか、セキュリティを取るか?コメントであなたの意見を聞かせてください。