ミームトークンの世界では、バイラルが一晩で急上昇し、同じ速さで消えていくことがよくあります。そんな中で適応力のあるソフトウェアを作るには、複雑さを重ねるのではなく、機敏さを保つことが重要です。ソフトウェアエンジニアのYossi Kreininによる最近のツイートはこれを端的に表しています。「ソフトウェアは、膨大なテストやデザインパターンで固めた抽象化の層(実際の変更はしばしばそれらを破壊し、その『ハイカルチャー』の重みが変化を妨げる)ではなく、小ささとユーモアのセンスによって変更しやすく保たれる。」元のツイートはこちらで確認できます。

Kreininの主張はブロックチェーンの実務者にも響きます。SolanaやEthereumのようなプラットフォーム上でローンチされることが多いミームトークンは、スピードとコミュニティの盛り上がりが命です。スマートコントラクトのコードに過剰なunit testsや複雑なdesign patterns—factories、singletons、終わりのないinterfacesを想像してみてください—を詰め込むことは、一見「ベストプラクティス」に思えるかもしれませんが、裏目に出ることがあります。犬をテーマにしたコインからAIに影響されたコインへと突然トレンドが移ったとき、素早く方向転換する必要があります。肥大化したコードベースはそれを難しくし、楽しく反復するはずのプロセスを重苦しい作業に変えてしまいます。

代わりに、シンプルさを受け入れましょう。コードベースは小さく保つ:token minting、liquidity pools、基本的なgovernanceといったコア機能に集中するのです。これはDogecoinのような成功したミームプロジェクトが始まったやり方を反映しています—気軽で分かりやすく、過度に複雑化していません。Kreininが言う「ユーモアのセンス」は、コード内に機知に富んだコメントを入れたり、インターネット文化を匂わせる機能を設計してプロジェクトを親しみやすくし、協力者が入りやすくすることを意味します。

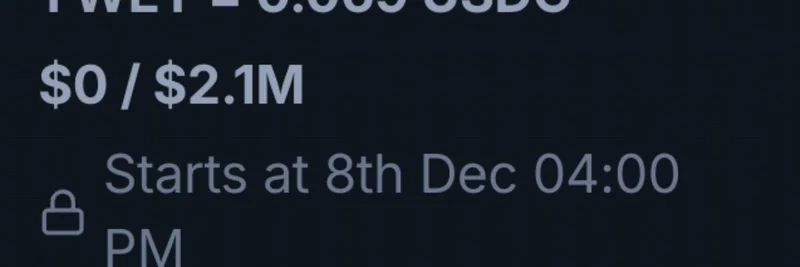

ブロックチェーン開発者にとって、このアプローチは分散化の精神にも合致します。重い抽象化は脆弱性を生むことがあり、特にバグが高コストになるimmutableなスマートコントラクトでは危険です。Solidityのようなツールは簡潔なコードを推奨し、Pump.funのようなプラットフォームは完成度よりも迅速なローンチを評価します。終わりのないテストという「ハイカルチャー」を捨てることで(正直言って、cryptoの混沌とした環境ですべてのエッジケースを捕まえられるわけではありません)、実験と市場のムードに応じた迅速な対応に時間を割けるようになります。

もちろん、だからといってセキュリティを丸投げして良いわけではありません—auditsや基本的なtestsは、rugやexploitを避けるためにミームトークンでも不可欠です。しかしKreininが思い出させてくれるのは、真の「変更しやすさ」は重さではなく軽さから生まれるということです。次にバイラルを狙ったトークンをコーディングするときは、自問してください:これって楽しいか?シンプルか?両方ともYESなら、ミーム不朽の境地に近づいているはずです。