BNY Mellon、Tokenized DepositsとBlockchain Paymentsを検討:暗号資産とmeme tokensへの影響

世界最大のカストディアン銀行であるBNY Mellonがtokenized depositsとブロックチェーンベースの支払いに取り組んでおり、meme tokensや広範な暗号資産エコシステムに追い風となる大規模な機関導入の兆候を示しています。

世界最大のカストディアン銀行であるBNY Mellonがtokenized depositsとブロックチェーンベースの支払いに取り組んでおり、meme tokensや広範な暗号資産エコシステムに追い風となる大規模な機関導入の兆候を示しています。

2026年までに最大5つのライセンス取引所に限定するベトナムの慎重な暗号規制パイロットと、それがミームトークン愛好家やブロックチェーン関係者に意味することを探る。

ベトナムが暗号資産取引所のパイロットを5社に限定する決定が、ミームトークンの取引や世界有数の暗号採用国におけるブロックチェーン革新にどのように影響するかを解説します。

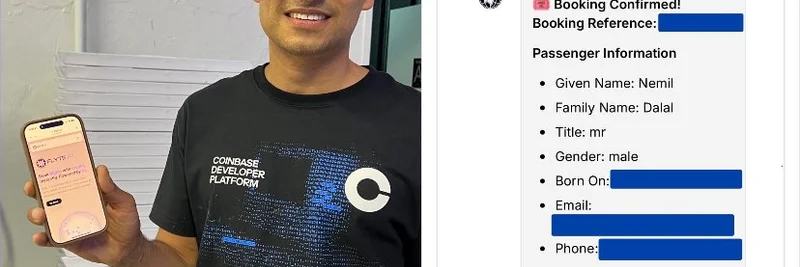

$FLYTEが元Coinbase人材とVirtuals Protocolの支援を受け、AIと暗号資産を組み合わせてシームレスな航空券予約を実現する方法と、ミームトークン分野での大きな復活が期待される理由を紹介します。

EUの物議を醸すChat Control構想が、どのようにユーザーをプライバシー重視の分散型プラットフォームへと誘導し、暗号通貨やミームトークンのエコシステムでの採用を後押ししているかを探ります。

Sibos 2025でのPaxos CEOチャド・カスカリッラの発言から、ステーブルコイン、トークン化された預金、デジタル資産時代の銀行の未来に関する主要な洞察を紹介します。

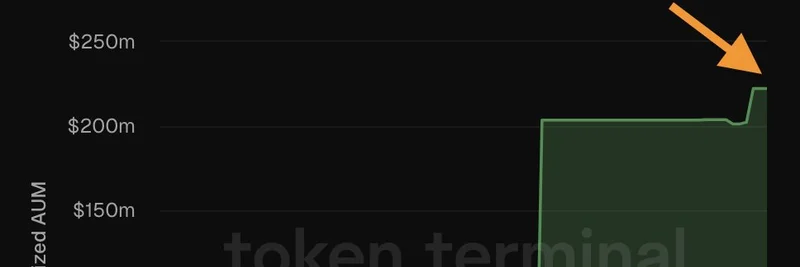

フィデリティがEthereum上でトークン化されたマネー・マーケット・ファンドをローンチし、供給額が2億ドルを超えたことで、DeFiにおける実世界資産(RWA)の主要な採用を示唆しています。

スウェーデンのSpotlight Stock Marketに上場したValourの新しいPi ETPを詳しく見て、この規制商品がミーム的な盛り上がりを持つモバイル採掘型暗号通貨$PIに対する機関の関心を示すかどうかを探ります。

小口ユーザーの採用におけるSolanaの強みと、流動性提供者が直面する課題を掘り下げます。オンボーディングの簡素化がミームトークンやブロックチェーン全体の成長を後押しする理由を解説します。

Laura Shinの最近のライブ配信からBitcoin KnotsとBitcoin Coreの違いを明らかにし、UnchainedのOnchain5によるオンチェーン普及を牽引する主要プラットフォームとミームトークン界隈との関係を深掘りします。