你是否曾想过我们是否处在市场泡沫中,尤其是在科技股主导像 S&P 500 这样的指数时?最近一条来自 @0xkyle__ 的推特把问题简单地拆分为“权重”(weights)和“估值”(valuations)——这是两个经常被混淆的关键概念。作为多年来报道加密与区块链的观察者,我在迷因代币领域看到了强烈的相似之处:热度可以在没有坚实基本面的情况下推高价格。让我们分解一下这些概念,看看它们对传统市场和狂野的加密世界的投资者意味着什么。

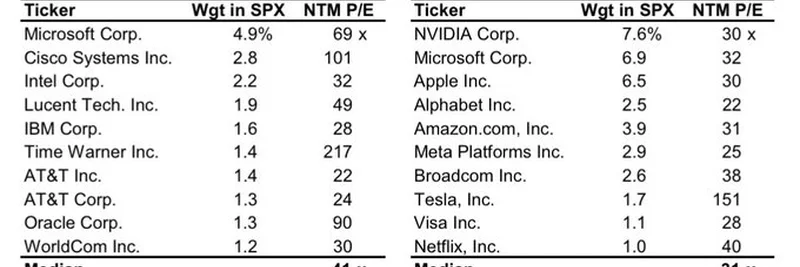

这条推特引用了高盛的一张比较图,显示了当今最大的科技、媒体与电信(TMT)股票的估值与 1999 年 12 月互联网泡沫时期的对比。权重指的是单一股票对指数的影响力——比如英伟达在 S&P 500 中占据了相当大的比重。估值则关注像市盈率(P/E)这样的指标,用来判断股票相对于其收益是否被高估。

看这张图,回到 99 年,微软(Microsoft)以 4.9% 的权重和高达 69 倍的未来十二个月(NTM)市盈率领先。思科(Cisco)以 2.8% 和 101 倍紧随其后。快进到现在,英伟达(NVIDIA)占比 7.6% 但市盈率更合理,为 30 倍。微软为 6.9% 和 32 倍,苹果为 6.5% 和 30 倍。今天的中位数市盈率是 31 倍,而 99 年是 41 倍。Kyle 指出,高权重并不一定是泡沫信号——它们可能只是表明市场被少数巨头垄断,像晚期资本主义那样几个公司捕获了大部分价值。

简单来说,泡沫在于估值不切实际地飙升并伴随非理性投资行为——大家因为“它会涨”而蜂拥而入。但赢家高度集中?那通常是网络效应和进入壁垒的结果,使得亚马逊或 Meta 之类的公司难以被取代。Kyle 甚至用《赛博朋克 2077》作为这一反乌托邦式垄断氛围的文化参考。

与迷因代币的类比

这个框架对迷因代币爱好者来说非常有用。在加密领域,我们见过无数项目拥有惊人的完全稀释后估值(完全稀释后估值,FDV)——基本上就是在当前价格下如果所有代币都流通时总供应的价值。还记得 2021 年的牛市吗?像 SHIB 或 DOGE 这样的代币纯粹靠炒作爆发,估值与任何实际效用脱节。那就是典型的泡沫:由 FOMO(害怕错过)推动的高价,而非基本面支撑。

那在加密中“权重”意味着什么?可以把比特币(Bitcoin)或以太坊(Ethereum)在市值排行榜上的主导地位当作一种权重。它们的高影响力并不是泡沫,而是因为它们通过采纳度与安全性构建了护城河。迷因代币通常缺乏这种护城河。一次病毒式传播可能短暂地提升某个代币在投资组合中的权重,但没有社区或技术支持,价格会崩盘。正如推特回复中有人指出的那样,“记得那些当年市值完全稀释后看起来疯狂的项目吗?现在它们几乎都活不下来了。”说得一针见血——那是估值失控,而非可持续的主导地位。

另一个角度是脆弱性。Kyle 提到高度集中会使系统更脆弱。在股票市场,如果英伟达出事,S&P 会大幅下跌。在迷因代币世界,如果顶级持仓者抛售或爆发丑闻,价格就会暴跌。这也与区块链去中心化的理念有关:真正的垄断在区块链中更少见,但拉高出货(pump-and-dump)之类的行为会模仿泡沫式的表现。

给投资者的要点

要识别泡沫,关注估值和从众心态,而不仅仅是谁占据领先。对于迷因代币:

- 查看相当于 P/E 的指标:代币价格与实际收入或效用的对比。

- 观察行为:是社交媒体上的一片炒作,还是有真实的开发与进展?

- 分散投资:不要让单一迷因代币在你的投资组合中占比过大,以避免那种脆弱性。

最终,无论是科技股还是加密市场,市场都会向赢家通吃演化。但理解这些细微差别可以帮助你在不被烧伤的情况下导航。如果你正在研究迷因代币,别忘了关注像 CoinMarketCap 这样的估值资源和 DexScreener 的实时趋势。

你怎么看——我们是在科技泡沫中,还是只是见证垄断力量的展现?在评论里分享你的看法!